Effet de différents types d’exercices sur la densité minérale osseuse chez les femmes ménopausées

La ménopause représente une étape physiologique inévitable dans la vie des femmes. Elle s’accompagne d’un ensemble de bouleversements hormonaux, au premier rang desquels la chute du taux d’œstrogène. Ce changement n’affecte pas uniquement les fonctions reproductives : il a également des conséquences profondes sur la santé osseuse. La carence en œstrogènes entraîne une accélération du remodelage osseux en faveur de la résorption, une activité accrue des ostéoclastes et une diminution relative de la formation osseuse par les ostéoblastes. Résultat : la masse osseuse diminue progressivement, exposant les femmes ménopausées à un risque accru d’ostéoporose et de fractures.

En 2019, enEurope, environ 32 millions de personnes étaient touchés par l’ostéoporose, avec 25,5 millions de femmes et 6,5 millions d’hommes, soit environ 22% des femmes de plus de 50 ans. Il est estimé qu’après 65 ans, ce serait la moitié des femmes qui serait touchée. Les fractures qui en découlent – en particulier les fractures de hanche – sont associées à une morbidité et une mortalité élevées. Une femme sur cinq décède dans l’année qui suit une fracture de hanche, et la moitié de celles qui survivent gardent des séquelles invalidantes. À l’échelle mondiale, les projections sont alarmantes : d’ici 2050, on estime que 4,5 millions de fractures de hanche surviendront chaque année. Au-delà des drames individuels, le coût économique et social de ces fractures représente une charge considérable pour les systèmes de santé.

La prévention de l’ostéoporose et la préservation de la densité minérale osseuse constituent donc une priorité. Parmi les interventions non pharmacologiques, l’exercice physique occupe une place centrale. Il est reconnu pour stimuler le métabolisme osseux, améliorer la masse musculaire, renforcer l’équilibre et réduire le risque de chute. Mais toutes les formes d’exercice se valent-elles ? Faut-il privilégier les exercices à impact, la musculation, les activités d’endurance, les activités douces comme le Tai Chi, le yoga ou le pilates, ou encore des méthodes plus “exotiques” comme les exercices sur plateforme vibrante ?

L’étude réalisée

Pour répondre à ces questions, des chercheurs chinois ont conduit une revue systématique suivie d’une méta-analyse. Pour cela, ils ont analysé 49 études qui ont comparé différents types d’exercices dans des essais randomisés et contrôlés. En tout, ce sont 3360 femmes ménopausées depuis plus d’un an avant le début des études et d’un âge moyen de 61 ans qui ont été représentées.

Les activités physiques testées ont été regroupées en huit catégories :

Le groupe contrôle variait selon les études : absence d’intervention, soins usuels, ou consignes générales d’hygiène de vie. Les critères principaux analysés étaient la densité minérale osseuse du rachis lombaire et du col fémoral, mesurée par densitométrie. La durée des interventions allait de 2 à 72 mois, avec une moyenne d’environ 12 mois, pour une fréquence de trois séances hebdomadaires en moyenne (1 à 7 séances hebdomadaires selon les études).

Résultats & Analyses

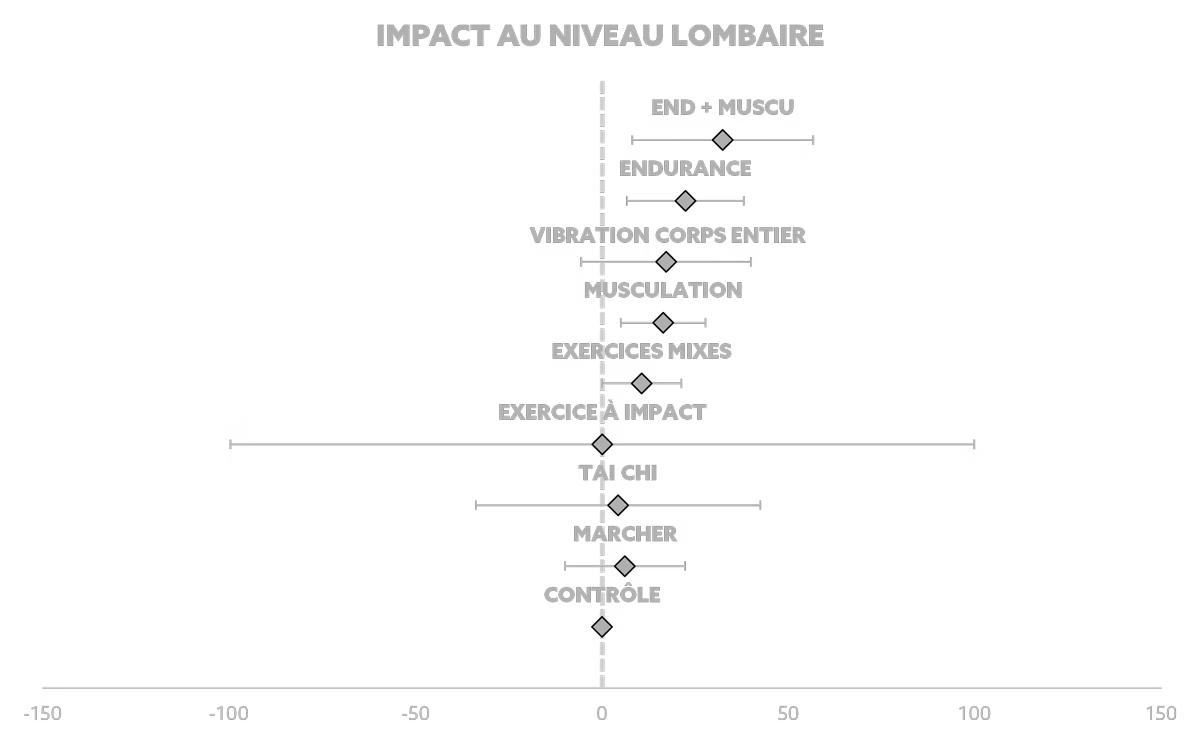

Les résultats de cette étude sont clairs : l’exercice physique améliore significativement la densité minérale osseuse lombaire et fémorale chez les femmes ménopausées. Mais l’ampleur de l’effet varie selon le type d’intervention. Au niveau du rachis lombaire, la combinaison endurance + musculation arrive en tête, suivie de l’endurance seule, puis la vibration corps entier et de la musculation seule. Toutes ces pratiques montrent un effet positif significatif comparé au groupe contrôle.

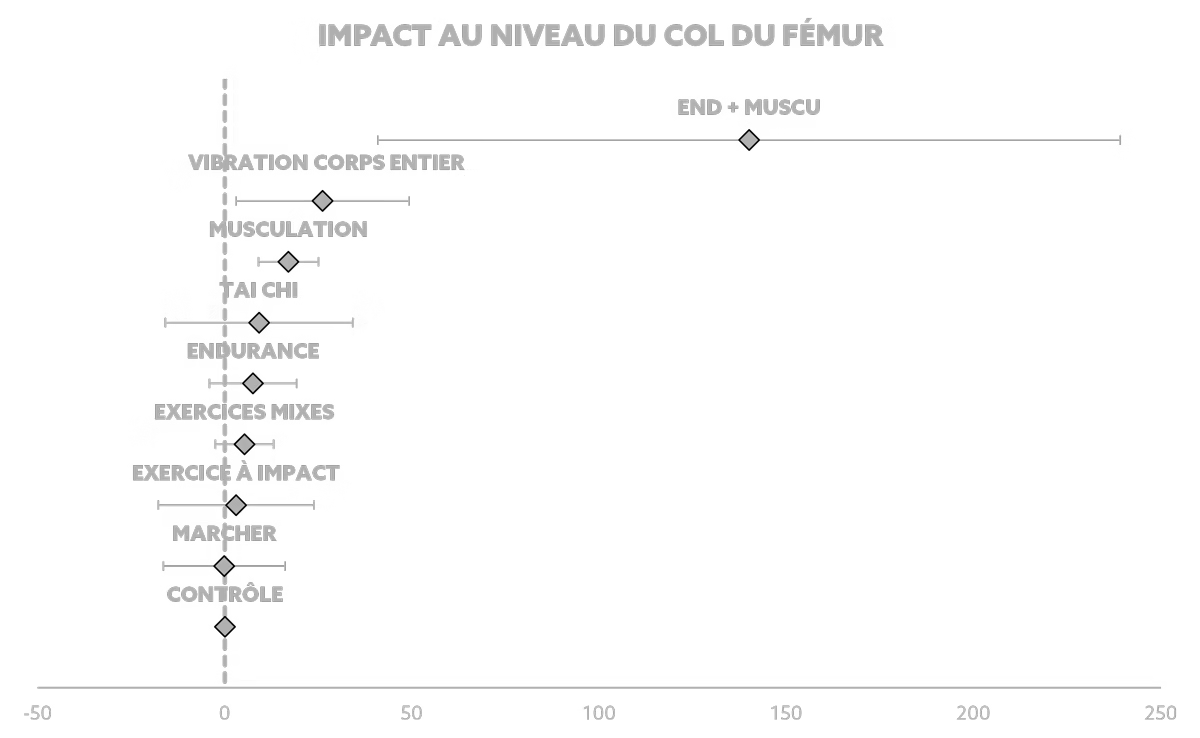

Au niveau du col du fémur, les résultats sont légèrement différents. Là encore, la combinaison endurance+musculation domine largement, suivie cette fois de la vibration corps entier, puis de la musculation seule. Les autres modalités (Tai Chi, exercices mixtes, exercices à impact ou marche) n’ont pas montré d’efficacité statistiquement significative.

L’association d’endurance et de musculation combine plusieurs mécanismes complémentaires. L’endurance améliore la vascularisation osseuse, module favorablement certains hormones et réduit l’activité ostéoclastique. La musculation, de son côté, applique une contrainte mécanique directe sur le squelette, stimulant la formation osseuse par activation des ostéoblastes. Ensemble, ces deux modalités agissent sur le remodelage osseux de façon synergique.

Les vibrations corps entier constituent un cas particulier. Cette approche, encore débattue, consiste à soumettre le corps à de petites oscillations mécaniques via une plateforme vibrante. Plusieurs études animales et humaines suggèrent un effet bénéfique sur la densité du col du fémur, sans nécessiter un effort musculaire intense. Les mécanismes exacts restent discutés, mais l’hypothèse est que les vibrations induisent une stimulation mécanique subtile qui active les cellules osseuses. L’intérêt est évident chez des personnes âgées fragiles ou peu mobiles, pour lesquelles les exercices intensifs sont difficiles. Toutefois, la variabilité des protocoles (fréquence, durée, intensité des vibrations) appelle à la prudence quant aux conclusions à en tirer.

Ces résultats confirment que l’exercice est un levier puissant mais qu’il doit être judicieusement choisi. La simple marche ou le Tai Chi, bien qu’intéressants pour d’autres paramètres de santé (équilibre, mobilité, relaxation), ne suffisent pas à préserver significativement la densité osseuse post-ménopause. En revanche, les programmes combinant endurance et musculation, ou intégrant des vibrations mécaniques spécifiques, apparaissent comme les plus prometteurs.

Enfin, il convient de souligner les limites méthodologiques de l’analyse. La qualité hétérogène des essais, la diversité des durées et intensités d’intervention, ainsi que le manque de standardisation compliquent l’interprétation. De plus, la majorité des participantes étaient relativement jeunes et en bonne santé : les résultats ne sont pas nécessairement extrapolables aux femmes très âgées, fragiles ou atteintes d’ostéoporose sévère.

Applications pratiques

Que retenir ? D’abord, que l’exercice physique doit être recommandé systématiquement aux femmes ménopausées, non seulement pour la santé osseuse, mais aussi pour l’ensemble des bénéfices cardiovasculaires, métaboliques et psychologiques qu’il procure. Cependant, toutes les formes d’exercice ne se valent pas au niveau osseux.

La priorité devrait aller aux programmes combinant endurance et musculation. Concrètement, cela peut se traduire par deux à trois séances hebdomadaires de musculation, associées à de l’endurance (course à pied, vélo, rameur) pratiquée de façon régulière. Le travail de musculation doit inclure des charges progressives, suffisamment lourdes pour stimuler mécaniquement l’os.

La vibration corps entier pourrait constituer une alternative ou un complément, notamment pour les femmes fragiles ou celles ayant des limitations physiques. Mais cette méthode nécessite encore une standardisation avant d’être intégrée largement dans les recommandations.

Les exercices comme le Tai Chi et la marche ne doivent pas être écartés : ils apportent d’autres bénéfices majeurs (équilibre, mobilité, santé cardiovasculaire) et peuvent constituer une porte d’entrée vers une activité plus structurée. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls pour préserver la densité osseuse.

La ménopause s’accompagne d’une perte osseuse accélérée qui accroît le risque d’ostéoporose et de fracture. Et si l’exercice physique constitue une stratégie préventive puissante, mais son efficacité dépend du type de pratique. Selon cette méta-analyse, la combinaison endurance-musculation est la plus efficace pour préserver la densité minérale osseuse lombaire et fémorale. Ces résultats doivent encourager toutes les femmes à bouger, mais surtout à intégrer un entraînement structuré combinant résistance et endurance, et cela le plus tôt possible dans au cours de la vie. C’est dans cette synergie que se trouve la meilleure protection osseuse et, au-delà, un moyen de préserver autonomie, qualité de vie et longévité.

Référence

Xiaoya, L., Junpeng, Z., Li, X., Haoyang, Z., Xueying, F., & Yu, W. (2025). Effect of different types of exercise on bone mineral density in postmenopausal women: A systematic review and network meta-analysis. Scientific Reports, 15(1), 11740.