L’effet combiné des sprints avec et sans résistance sur l’accélération chez des rugbymen

En rugby, comme dans la majorité des sports collectifs, l’accélération, c’est-à-dire, la variation de vitesse, est un facteur fondamental de la performance. Puisque les sportifs ont rarement la possibilité d’atteindre une vitesse maximale, la capacité à accélérer semble primordial sur le terrain. Partant de cette constatation, les entraîneurs et les scientifiques ont essayé de déterminer les méthodes d’entraînement optimales pour améliorer l’accélération des athlètes. Ainsi, les sprints avec assistance / résistance ont été très étudiés (voir notre article sur le sprint en natation).

De manière générale, les sprints avec assistance (i.e., lorsque l’athlète est tiré par un câble, un élastique, ou lors d’une course en pente) affectent essentiellement la cinématique de course, en augmentant la fréquence et/ou l’amplitude de foulée, selon les études et les conditions. Et les sprints avec résistance (i.e., lorsque l’athlète court contre une résistance aérodynamique, élastique ou constante) améliorent l’activation neuro-musculaire et le recrutement des fibres rapides ce qui conduit à augmenter la force propulsive des membres inférieurs.

Toutes les études menées sur le sprint avec résistance ne sont pas unanimes, et les résultats laissent à penser que des améliorations au niveau du temps de course peuvent être attendues sur des distances courtes (5-10m), mais que sur des distances supérieures, l’entraînement en sprint traditionnel permettrait de meilleurs gains. D’après certains chercheurs, l’altération de la cinématique de course provoquée par la résistance serait la cause du peu de gains observés. Mais qu’en serait-il de la combinaison à l’entraînement du sprint traditionnel et du sprint avec résistance ?

L’étude réalisée

Pour répondre à cette question, des chercheurs britanniques ont comparé deux groupes de rugbymen professionnels qui s’entraînaient en sprint selon deux conditions différentes : uniquement des sprints classiques et une combinaison sprints classiques – sprints avec résistance. Pour ce protocole expérimental, 20 rugbymen ont été divisés en deux groupes. L’étude s’est déroulée durant 6 semaines à raison de 2 entraînements hebdomadaires. Ces 6 semaines d’expérimentation étaient placées juste avant la saison compétitive. Après un échauffement standardisé, le protocole était le suivant :

- Groupe Traditionnel : Ces athlètes réalisaient à chaque séance 2 blocs de 2 séries de 3 x 20m sans résistance.

- Groupe Luge : Ces athlètes réalisaient à chaque séance 2 blocs de 1 série de 3 x 20m en tirant une luge représentant 12.6% de leur masse corporelle (Fig. 2) et 1 série de 3 x 20m sans résistance.

Chaque groupe parcourait 240m à chaque séance. Pour comparer l’influence de ces deux types d’entraînement sur la performance en sprint, les joueurs ont participé à des tests avant et après les 6 semaines du protocole expérimental. Les tests consistaient à réaliser deux sprints de 10m et 30m, départ arrêté. Les temps étaient mesurés via des cellules photo-électriques.

Résultats & Analyses

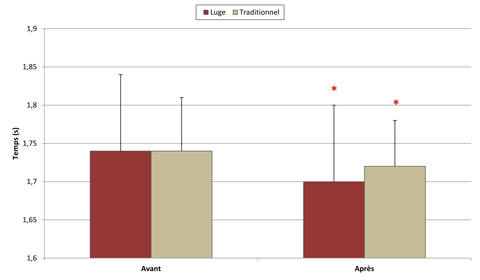

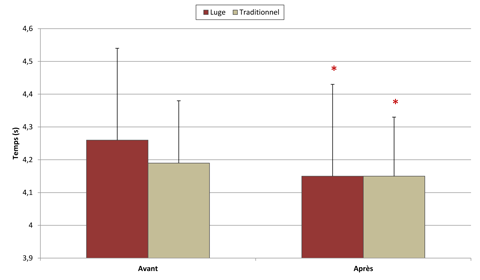

Les principaux résultats de cette étude montrent qu’après 6 semaines, les deux groupes ont significativement amélioré leur temps de course sur 10 et 30 mètres (Fig. 3 et 4). Cependant, il n’existe pas de différences significatives entre les deux groupes, avant et après les 6 semaines du protocole. Toutefois, en s’intéressant au niveau de l’amélioration du temps de course observé après cette expérimentation, il est possible de constater que le groupe Luge a eu une progression significativement meilleure que celle du groupe Traditionnel (Fig. 3 et 4).

Figure 3. Temps de course sur 10m pour le groupe Traditionnel et le groupe Luge avant et après les 6 semaines du protocole expérimental.

Figure 4. Temps de course sur 30m pour le groupe Traditionnel et le groupe Luge avant et après les 6 semaines du protocole expérimental.

Cette étude démontre que quelque soit le protocole, des gains sont observés sur 10 et 30m, néanmoins, l’utilisation de sprints avec une résistance équivalente à 12.6% de masse corporelle permettrait de meilleurs gains en vitesse. Les mécanismes exactes qui permettent ces améliorations suite à des sprints avec résistance ne sont pas encore clairement définis. Les auteurs de cette étude ont envisagé plusieurs pistes. Tout d’abord, il est possible que les sprints avec résistance aient induit une potentialisation par post-activation (voir nos articles sur le sujet ici et ici). Ensuite, les gains plus importants peuvent être expliqués par des adaptations neuro-musculaires des membres inférieurs. Enfin, le sprint avec résistance influe sur la cinématique de course, et il est possible qu’en travaillant avec un centre de gravité plus proche du sol, cela permette d’augmenter la force appliquée horizontalement (voir notre article sur l’application des forces en sprint).

Applications pratiques

Si certains entraîneurs ou scientifiques sont encore réticents à considérer le sprint avec résistance comme une alternative viable pour améliorer la vitesse de course et l’accélération sur de courtes distances, il apparait qu’une combinaison de sprints classiques et avec résistance permette de bien meilleurs gains qu’un entraînement en sprints classiques seuls, et ce, même chez des sportifs de haut-niveau.

Il est important de noter que la charge supplémentaire utilisée (i.e., 12.6% de la masse corporelle) correspond, selon les auteurs à une charge optimale qui aurait l’avantage de ne pas altérer la cinématique de course tout en fournissant un stimulus suffisant pour provoquer une adaptation positive, et une amélioration des temps de course. Ce pourcentage a été défini grâce à l’étude de Lockie et al. (2003) qui ont obtenu une formule via des statistiques sur un groupe de 10 athlètes de sports différents effectuant des sprints de 15m :

Charge\,(\%\,de\,m_c)=-1.96\times\%Vitesse+188.99

Où la charge à utiliser dépend du pourcentage de vitesse maximale auquel on souhaite travailler. Par exemple, si vous voulez travailler à 90% de la vitesse maximale sur 15m, la charge à utiliser est 12.6% de la masse corporelle. Cette équation a été obtenue sur un échantillon très faible, statistiquement parlant, et elle ne tient pas compte du profil de force-vitesse propre à chaque athlète. Nous vous conseillons donc de l’utiliser avec prudence.

Références

- West DJ, Cunningham DJ, Bracken RM, Bevan HR, Crewther BT, Cook CJ and Kilduff LP. Effects of resisted sprint training on acceleration in professional rugby union players. J Strength Cond Res doi: 10.1519/JSC.0b013e3182606cff.

- Lockie RG, Murphy AJ and Spinks CD. Effects of resisted sled towing on sprint kinematics in field-sport athletes. J Strength Cond Res 17 (4) : 760-767, 2003.